OPINIÓN

La verdad, sólo la verdad y nada más…

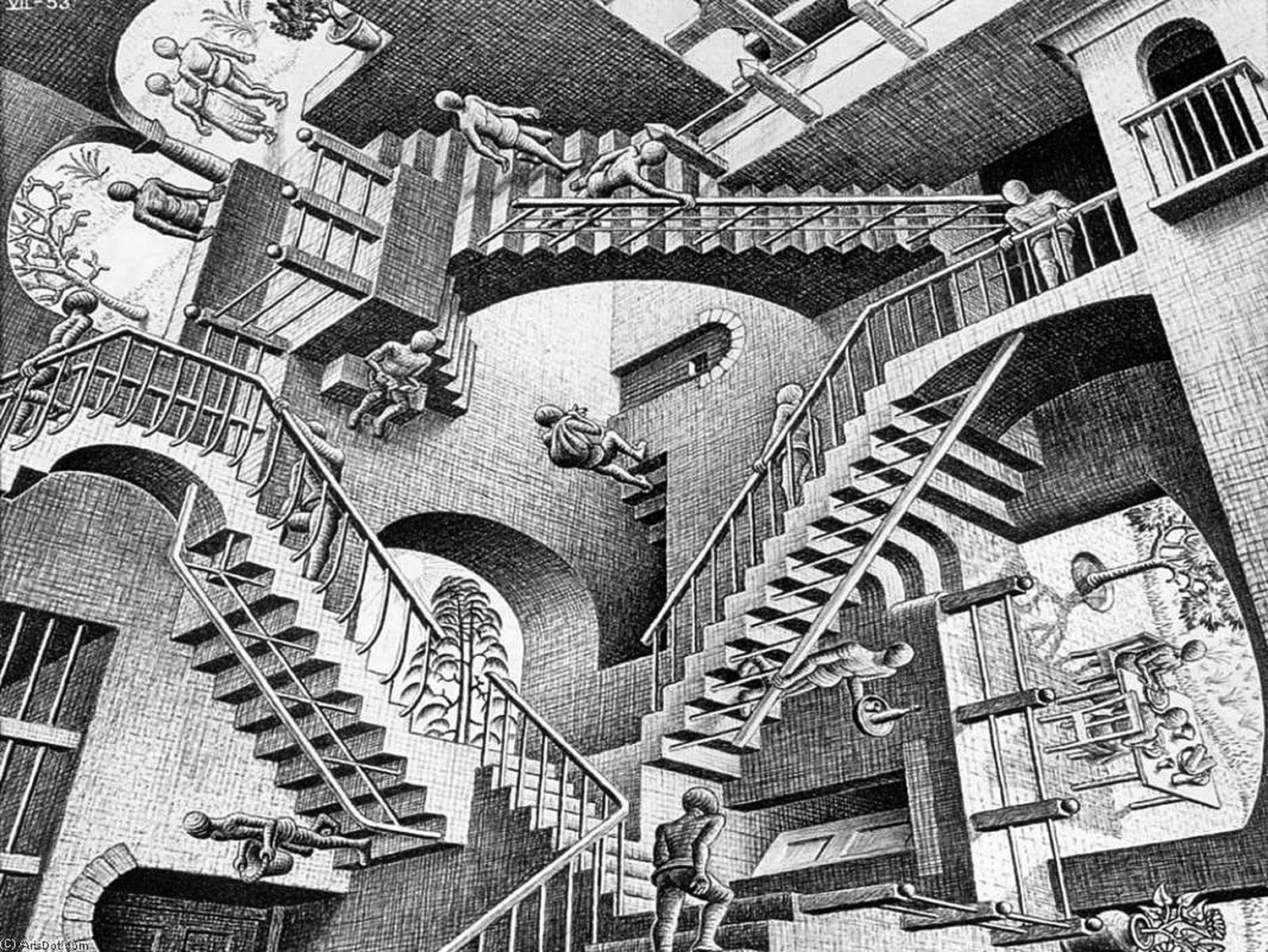

Vivimos en un mundo de representaciones. Vivimos bajo el imperio de los signos, afirmó el filósofo Abraham Moles. Nada es, en definitiva por lo que es sino por lo que representa; a partir de allí, toda representación, de un modo u otro, es artificiosa y por lo tanto está atravesada por la interpretación. En este contexto, interpretar es algo así como manipular un caleidoscopio, en el cual, con los mismos elementos (tan simples muchas veces, tan cotidianos) se pueden construir distintas imágenes, tan similares y tan distintas.

Cada día, a cada instante -más aun en este momento de hiperconectividad- estamos atravesados por hechos, sucesos, noticias, comunicados, informaciones con los que, paradójicamente, aun cuando se esté de acuerdo sobre cuáles son o fueron esas circunstancias, es poco probable que haya consenso sobre la forma de ordenarlas, interpretarlas y sacar conclusiones.

Cada uno de esos sucesos (llamemos así, genéricamente, a todo lo ya mencionado) despierta en nosotros sensaciones o experiencias absolutamente diferentes y aun contradictorias, por lo que la representación de cada una de esas experiencias siempre es multivocal, es decir, que tiene diversos sentidos. Por ello querer equiparar un relato -que no es sino una forma de representación- con lo acontecido es una falacia.

Del mismo modo en que no existe una realidad, tampoco existe una verdad. O, podríamos decir mejor, una versión univoca de la verdad. De allí que la pretensión del discurso único, de la mirada universal, de la exegesis irrefutable, es absurda y solamente anhelada por ciertos falsos profetas con pretensiones de trascendencia.

Vivimos en un mundo de símbolos, somos seres simbólicos hasta la abstracción, confundimos no pocas veces precio con valor y opinión con certeza, ni siquiera vemos con los ojos y, pese a eso, estamos convencidos de la veracidad de nuestros sentidos. Matamos más por amor a algo que por odio a lo que se combate, muchas veces desconocido hasta lo indecible. Matamos y morimos por nuestras banderas o nuestros dioses con la plena convicción de que la verdad y la razón nos asisten y protegen. Exactamente igual que a los del otro lado. Que quizás giraron el caleidoscopio unos grados más a la derecha o la izquierda que el que nos marca el rumbo a nosotros. Que tenemos la verdad, claro.

En 1846 Rafael Campoamor escribía: De Diógenes compré un día / la linterna a un mercader; / distan la suya y la mía / cuánto hay de ser a no ser. / Blanca la mía / parece; la suya parece negra; la de él todo lo entristece; la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira; todo es según el color / del cristal con que se mira.